Kemarin, saya dan salah satu kenalan pergi ke Lotte Shopping Avenue. Kami pergi untuk menonton film yang sudah saya nantikan sejak reveal di akhir tahun lalu: Joker. Sejak itu, saya mencoba menghindari semua pemberitaan, semua trailer baru, dan review dari orang lain. Saya ingin benar-benar dibuat terkejut oleh film yang satu ini.

Kenapa saya sangat menantikan Joker? Di tengah banyaknya film superhero yang berasa seperti kartun tiap hari Minggu dan berasa membosankan, DC tiba-tiba merilis satu film yang terlihat sangat emosional, sangat personal, dan bukan bagian dari jagat sinematik tertentu.

Berada di bawah naungan direksi DC Black, mereka merilis sebuah film rating R (artinya film ini ditujukan untuk penonton dewasa) dengan subjek yang terkenal dari segala kegilaannya. Siapa lagi kalau bukan Joker, musuh bebuyutan Manusia Kelelawar dari kota Gotham.

To Create the Perfect Joker

Joker kali ini memiliki nama asli Arthur Fleck yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Jujur saja, pertemuan saya satu-satunya dengan Phoenix sebelum Joker adalah di film Her, di mana Phoenix berperan sebagai pria kesepian yang akhirnya menjalin hubungan dengan sebuah Artificial Intelligence.

Phoenix memerankan Joker dengan sangat sempurna. Lebih dari sebatas bermain peran, Phoenix juga rela “merusak” tubuh dan mentalnya hingga turun 24 kg untuk mendapatkan gambar sempurna seorang Arthur Fleck yang hidup miskin dan menderita.

Singkatnya, Phoenix sungguh totalitas untuk menjadi Arthur Fleck. Selama menonton film ini, saya tidak pernah merasa melihat seorang aktor yang sedang memerankan seorang karakter. Saya melihat Arthur Fleck yang sedang menderita.

Sinematografi film ini merupakan salah satu sinematografi terbaik dari semua film yang saya tonton selama tahun 2019. Semua pengambilan gambar terasa seperti lukisan yang menceritakan banyak hal.

Salah satu scene yang saya sangat suka adalah saat Arthur mengunjungi Arkham State Hospital. Di scene tersebut, sutradara Todd Phillips serasa ingin menyampaikan betapa rumitnya isi kepala dari Arthur itu sendiri.

Perlu diingat, Todd Phillips selama ini lebih sering menyutradarai film komedi. Entah apa yang merasuki dirinya sehingga membuat karya yang tak biasanya ia lakukan sebelumnya.

Kemudian di bagian color palette atau pemilihan warna di film ini, Gotham diberikan warna yang sangat kelam sekaligus sangat berwarna di beberapa bagian. Warna yang ada terlihat over-saturated, yang kadang bisa memabukkan para penontonnya.

Pemilihan warna ini juga sangat efektif, sehingga kita dibuat lupa dengan betapa gelap dan kotornya Gotham dengan warna-warna yang ada. Sangat efektif untuk menggambarkan kontras antara warga kaya raya dengan miskin di kota itu.

Entah kalian sadar atau tidak, musik yang dimainkan mulai dari Arthur Fleck masih “waras” di awal film, hingga musiknya berubah menjadi lebih dinamis ketika ia berubah menjadi Joker.

Awal mula musik terasa pelan, melankolik, dan bahkan sedikit depressing. Namun, lambat laun musiknya berubah menjadi lebih keras, menggebu-gebu, tegas, dan akhirnya meledak di bagian akhir film yang menurut saya terasa sangat memuaskan.

Komposisi musik di Joker dipersembahkan oleh Hildur Guðnadóttir, yang juga memberikan komposisi musiknya untuk serial TV Chernobyl. Tidak heran kenapa komposisi musiknya bisa sebagus ini, bahkan menurut saya jauh lebih dinamis daripada Chernobyl.

Joker, bagi saya pribadi, merupakan film yang dengan mudah bisa meraih skor 9.5/10.

Put on a Happy Face

Pertama-tama, izinkan saya bilang bahwa Joker versi Joaquin ini merupakan Joker yang paling sesuai dengan versi komiknya. Setidaknya kedua setelah Joker versi Cameron Monaghan.

Joker versi Monaghan memiliki identitas asli bernama Jerome Valeska. Di Gotham, Joker ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang tertindas di Gotham. Bahkan, beberapa orang menganggapnya sebagai solusi atas bobroknya kota Gotham. Tapi, dia tidak mengharapkan semua perhatian itu, ia bertindak semaunya, kapanpun, dan dimanapun yang ia mau.

Hmm, seorang penderita penyakit jiwa melakukan apapun yang dia mau tanpa tujuan tertentu, tapi justru menjadi inspirasi bagi banyak orang dan dianggap layaknya seorang nabi… Di mana saya pernah melihat karakter seperti itu?

Oh iya, Sabtu kemarin di bioskop.

Yes, Joker versi Phoenix memiliki nilai paling dasar seorang Joker. Seseorang yang sakit jiwa, melakukan apa yang dia mau tanpa peduli apa anggapan orang lain, tapi justru dianggap layaknya seorang dewa. Itulah mengapa Joker versi Phoenix lebih saya cintai daripada versi yang lain.

Ya, bahkan lebih baik daripada Heath Ledger.

Jangan salah, Ledger memberikan nyawanya untuk Joker, dan performa yang luar biasa untuk The Dark Knight. Tapi menurut saya pribadi, Joker versi Ledger entah kenapa terlihat lebih terstruktur, lebih teratur dibandingkan dengan versi Phoenix dan Monaghan yang terlihat lebih kacau dan benar-benar ngawur.

Selanjutnya adalah bagian untuk impact pribadi Joker terhadap saya, dan reaksi saya terhadap para badut media sosial yang saya temui beberapa saat setelah Joker tayang di bioskop.

You Got a Clown in Me

Joker sebenarnya adalah lagu lama untuk menarik relatibility dari para penontonnya. Berapa dari kita pernah merasakan kesepian, penolakan dari orang-orang di dekat kita, hingga rasa ingin meledak agar bisa didengar oleh orang lain.

Pastinya kalian, para pembaca, pernah merasakan hal tersebut.

Hell, saya sendiri pernah merasakan bagaimana pedihnya menjadi seorang Arthur Fleck (walaupun tidak separah itu). Saya sendiri juga merupakan anak dari seorang single mother, dan paham benar bagaimana rasa cinta untuk Ibu itu memang tiada duanya.

Saya paham benar bagaimana kejamnya dunia di luar sana, dan bagaimana kondisi dunia — terutama Indonesia saat ini. Lebih gila dan konyol dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Tapi tolong, untuk orang-orang di luar sana, tolong jangan jadikan Arthur Fleck — atau dalam hal ini Joker — menjadi rolemodel atau panutan untuk diri anda. Kenapa?

Arthur Fleck merupakan pribadi yang mengidap penyakit mental, dia adalah orang sakit. Dia adalah orang yang setelah menerima banyak penganiayaan, banyak kesakitan baik secara fisik dan mental, akhirnya melihat betapa hitam dan gelapnya dunia ini.

Arthur adalah orang yang selama hidupnya selalu ditindas. Hal yang paling parah, ia tidak pernah mendapatkan cinta dari siapapun selama masa hidupnya.

Joker, Relatable?

Saya yakin kalian pasti bisa merasakan penderitaan tersebut, tapi jangan pernah sekalipun berpikiran bahwa apa yang dilakukan Arthur adalah hal yang wajar dan benar. Cara yang benar adalah kalian harus menerima semua rasa sakit itu, dan gunakan rasa itu sebagai motivasi untuk melakukan hal baik, sebagai motivasi agar kalian tidak melakukan hal jahat terhadap orang lain.

Apa? Menerima rasa sakit dan menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk melakukan hal baik? Kok rasanya konsep itu nggak asing, ya?

Ya, karena ada orang lain di Gotham yang melakukan hal itu. Banyak orang bilang, dia dan Joker adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Satu tunduk kepada sisi gelap seorang manusia, dan yang satu lagi menggunakan sisi gelap tersebut untuk melawan kegelapan lain.

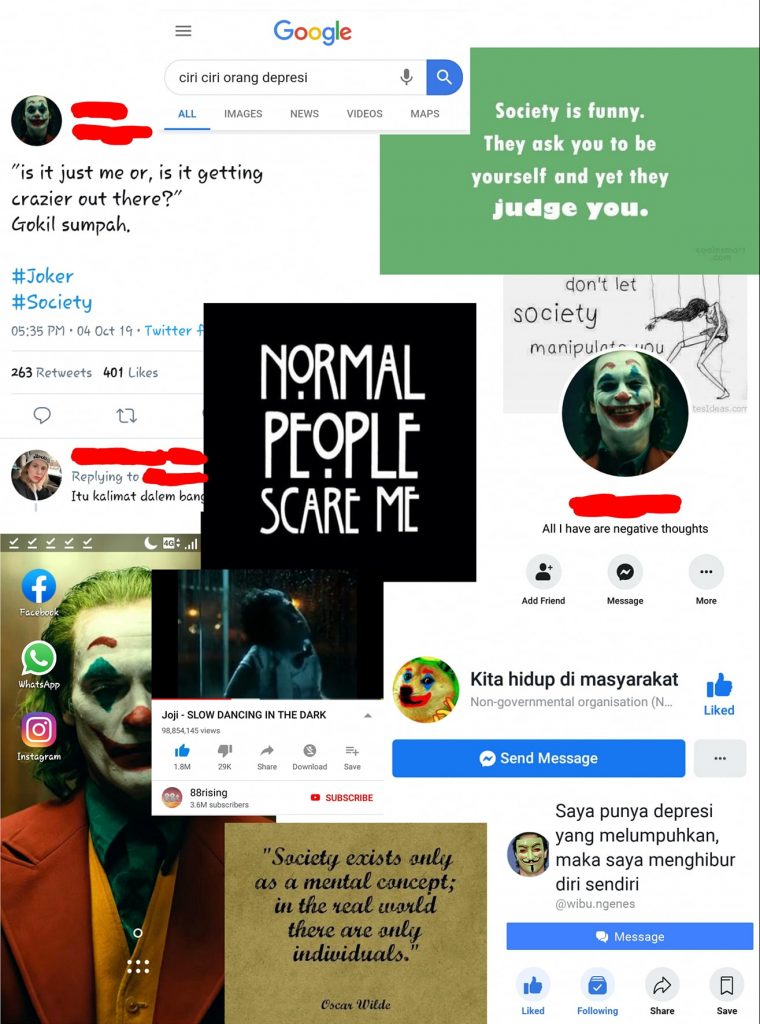

Saya merasa terganggu karena melihat banyak pengguna sosial media yang rasanya baru pertama kali mendapatkan film tentang seseorang yang relatable kemudian menganggap bahwa orang tersebut merupakan role model bagi dirinya.

Berhentilah jadi sosok edgy yang merasa dirinya merupakan orang paling menderita di muka bumi ini. Punya perasaan buruk yang selalu menghantui? Pergi ke psikiater ato psikolog, find a real help. Stop sakiti diri sendiri, mulai sayangi diri sendiri.

Satu hal yang paling penting: boleh suka badut, jangan jadi badut.

![[Ulasan] Joker (2019): Boleh Suka Badut, Tetapi Jangan Jadi Badut](../content/images/size/w1000/wordpress/2019/10/Joker-01.jpg)